石川県小松市 × 産業観光

「石」とともに歩んできた小松の2300年の歴史と文化

自然豊かな里山に隠れた石切り場でみつけたもの

©石川県観光連盟

更新日:

大地の恵み「石」がもたらしたもの

「石」は小松の人々にとってとても身近な存在です。2024年、北陸新幹線の延伸により新たに新幹線が乗り入れるJR「小松駅」近くの市街地中心部を散策すれば、町家と石造りの蔵が並ぶ町並みを目にします。まずは、「石」とともに歩んできた小松の歴史と石文化を簡単に振り返りましょう。その歴史のはじまりには、背後にそびえる白山連峰と深いつながりがあります。

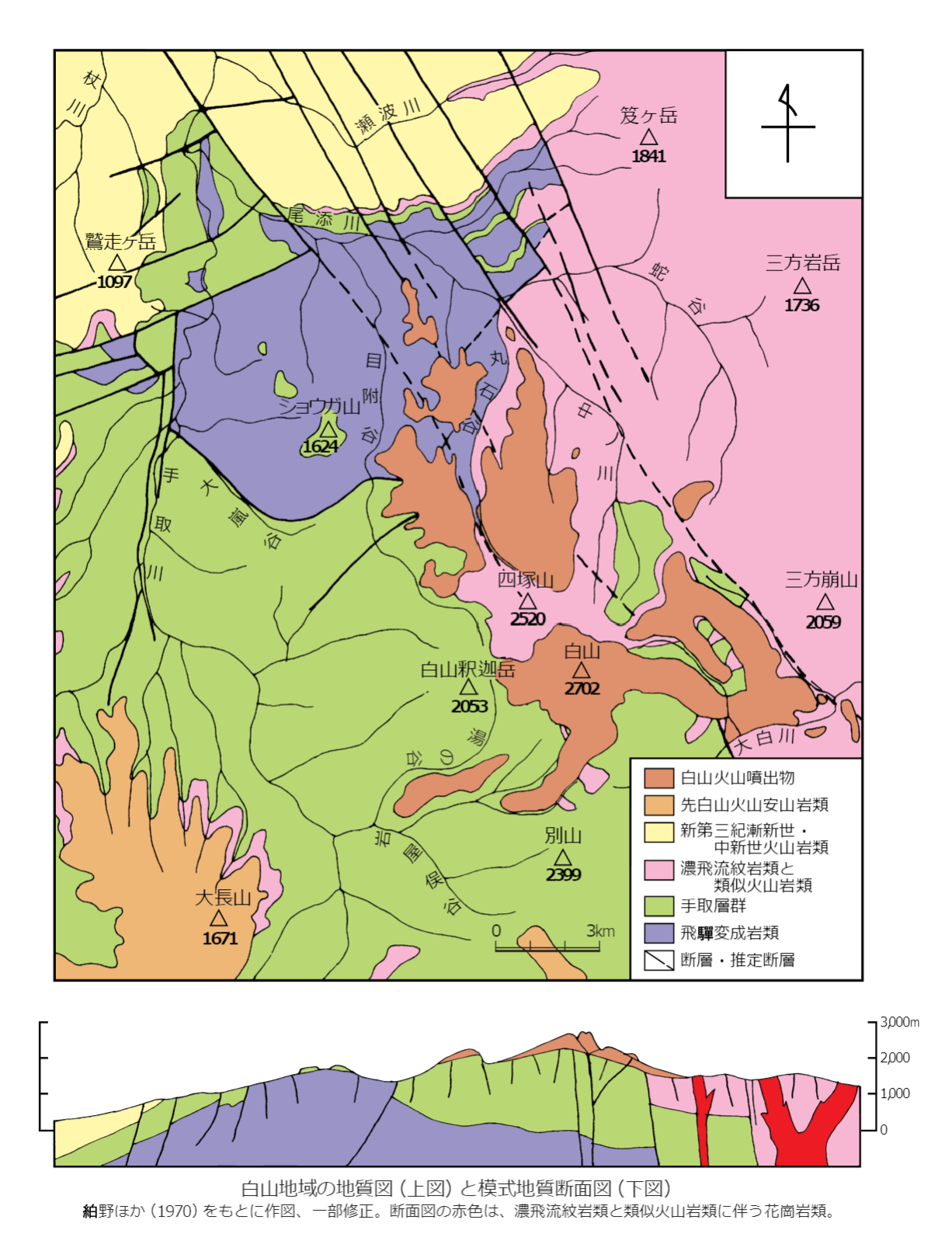

かつて日本列島はユーラシア大陸とつながっていましたが、約2000万年前、急激な火山活動により、日本海が形成され、また現在の白山のベースとなる溶岩ドームも生まれました。白山は遠目には一つの山に見えますが、主峰を持たず、御前峰(標高2,702m)、剣ヶ峰(2,677 m)、大汝峰(2,684 m)3つの峰から成ります。これらは歴史的にも組成的にも全く別もので、長い年月の浸食を受け丸みをもった曲線は古い年代のもので、鋭く荒々しい直線は比較的新しい地層。それらは長年の地殻変動により生まれ、10万年以上異なる年代のものです。

こうした形成年代の違いは、地形の多様性を生むとともに、その周辺の地域に同じく豊かで多様性に富んだ鉱物資源をもたらしました。それが、小松エリアに多くの恵みを与えた、金や銅といった鉱石、碧玉(へきぎょく)やメノウ、水晶などさまざまな鉱物、石材となる凝灰岩などの岩石です。

小松と石文化の歴史

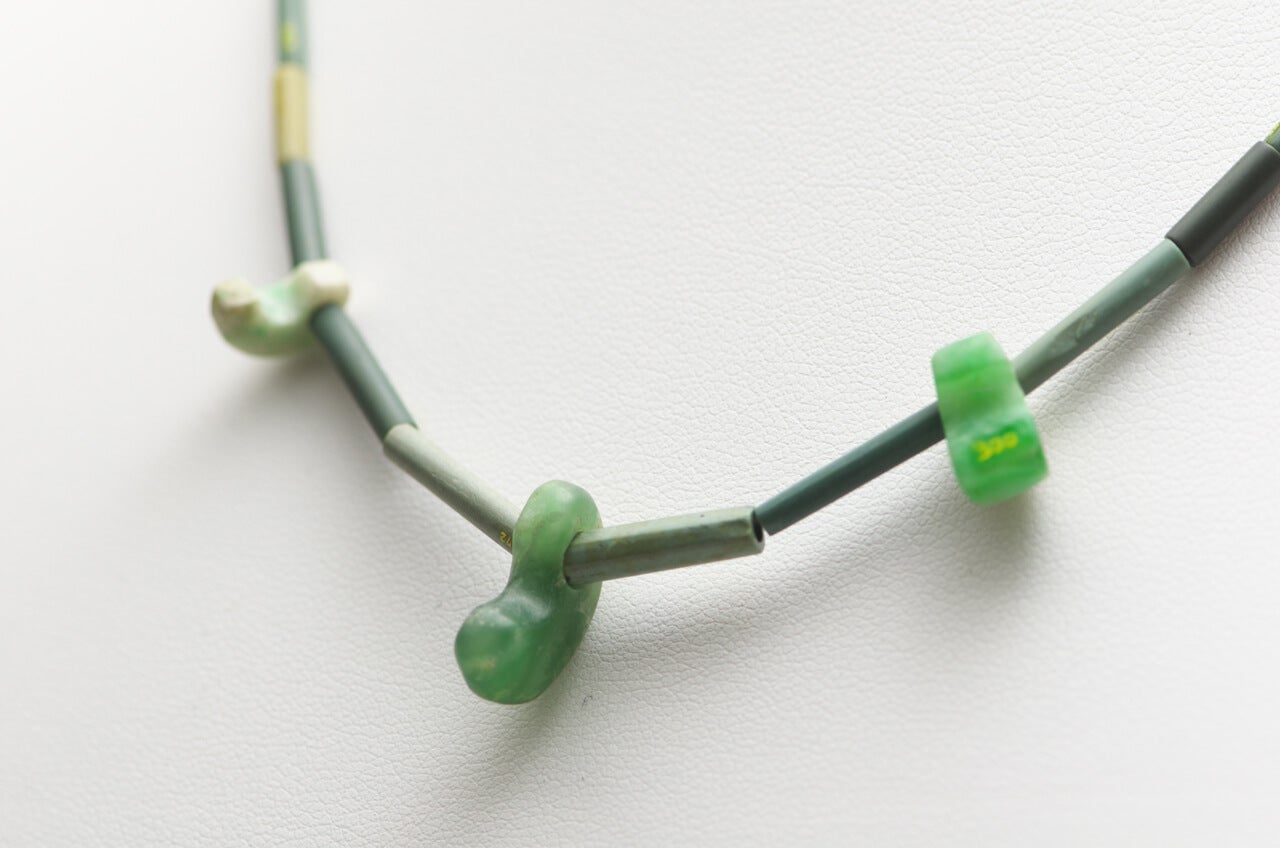

小松の人々は石を資源として活用し、その時々、時代に合わせて、そのための技術を磨き、発展させてきました。約2,300年前の弥生人は、碧玉を加工したストロー状の「管玉(くだたま)」や、糸魚川産の翡翠を加工した「勾玉(まがたま)」を作り、それらに紐を通して首飾りとしてつなげることで、祭祀に使う装身具としていました。碧玉は、酸化鉄などの不純物を含むため不透明で、緑・赤・黄褐色などの色のついた石英の結晶のことです。

小松駅のすぐ東に位置する「八日市地方(ようかいちじかた)遺跡」は、弥生時代中期を中心とする集落の遺跡。ここから大量に出土した管玉の直径は2mmで、そこに直径1mmの孔が開いたもの。太さ0.7mmのメノウや安山岩でできた石針を使って“管”を作ったようで、超絶技巧の管玉と勾玉を組み合わせた首飾りは、時の権力者らを大いに魅了しました。管玉生産を伝える重要なこれらの出土品は、現在「小松市埋蔵文化財センター」にて観ることができます。

古墳時代(3世紀後半~7世紀)後期以降、石は “建築資材” として利用され始めます。切石文化の始まりです。小松駅から東へ7km行った丘陵地「河田山(こうだやま)古墳群」で発見された横穴式石室は、すぐ東手に位置する鵜川地区の火山灰を主体とした凝灰岩(ぎょうかいがん)の石材を使った「切石積み」で精巧なもの。天井部がアーチ構造と考えられ、石積みがズレないように「鍵手積み」の技法を取り入れるなど、大陸から伝わった最先端技術が用いられました。その後、道具も進化し、普及していくなかで、耐火性があって腐らず錆びない石は囲炉裏や火鉢、石塔や石仏などにも利用され、石は人々の生活に密着したものになっていきます。

江戸時代(1603年~)以降、小松市内には25カ所以上の石切り場が開かれ、小松の石は、大坂から蝦夷地(現在の大阪から北海道)の間の日本海港を航海した「北前船」に乗せて西へ、東へと運び出されました。

さらに、この頃、加賀前田家三代当主の前田利常(1594~1658年)は、廃城となっていた小松城を再建し、隠居城としました。現存する小松城本丸櫓台の石垣は「切込み接ぎ(きりこみはぎ)」と呼ばれる最新の工法で石垣を建設し、石を隙間なく積むことで二の丸や三の丸などを造成しています。そして堀をめぐらし、まるで水に浮かんでいるように見える浮城に大改修しました。

また、異なる産地の石を使い、色合いの異なる石をランダムに配すことで、デザイン性に考慮し、利常の美意識が反映されているようにも見えます。このとき使われた石が、「滝ケ原石」や地元の凝灰岩である「鵜川石」といった小松産出の石のほか、金沢の安山岩である「戸室石」などです。このように、近世のまちづくりにおいては、河川や堀の護岸、架橋などインフラに活用されるなど、石は重要な役割を果たしました。石資源が職人の高度な技術を育み、時代を経てニーズに沿った形でその技術は受け継がれていったのです。

産地ごとに異なる特性を活かした、小松の石の活用

小松城の石垣に、複数の産地の異なる特性の石が使われていたように、ここからは、石の産地と特性に着目をしてみましょう。そもそも岩石は、その成り立ちから大きく3つに分類されます。

- 火成岩: マグマが冷え固まってできる

- 堆積岩: 海底や湖底に降り積もった砂や泥などが固まってできる

- 変成岩: いったんできた岩石が強い熱や圧力を受けて変化してできる

さらにここから、成分となる鉱物の種類や量などによって細分類化されますが、その種類の分だけ、色・形はもちろん、強度、吸水性、耐熱性、熱伝導性などの特徴が全く異なるのです。石切り場は、どこも白山麓の柔らかな自然が感じられる里山に位置し、周辺の散策とともに石の神秘に出会えます。そのいくつかを訪ねてみましょう。

鵜川石と土木石材

小松市内北部の「鵜川石切り場跡」。ここで切り出された鵜川石は、古くは飛鳥時代の横穴式石室(河田山古墳群の石室)、小松城の石垣、近代建築まで、びっくりするほど長い間、いつの時代にも重用されてきました。角礫凝灰岩(火成岩)で比較的柔らかくて加工しやすく、強度もあるため、建築物や土木石材に重用されてきました。江戸時代以降も近代建築物、井戸側、行火(あんんか)、火鉢など様々な製品にも活用されたそう。

花坂陶石と九谷焼

小松を含む、石川県南部で生産される、色鮮やかな上絵付けが特徴的な磁器といえば「九谷焼(くたにやき)」。原料となる陶石は、石英と絹雲母 (きぬうんも) から成る白色軟質の火山岩石ですが、幕末から明治期にかけて九谷焼が再興したきっかけは、鵜川石切り場の南に位置する花坂地区で、良質な陶石が発見されたことにあります。陶石として良質かつ、市内から採石場が近い「花坂陶石」の存在により、九谷焼の流通は安定し、明治期に “ジャパンクタニ” として諸外国へ輸出され、ジャポニスムの潮流の中で再興を果たすことになったのです。コレクターの中には「花坂陶石を粉砕して粘土加工した土を使っていない九谷は九谷焼ではない」という人もいるほど。希少な花坂陶石は現在でも採掘がつづけられています。

九谷焼の”美”と”技”を体感し、”石文化“についてより深く知るなら、「花坂石切り場」近く、隈研吾の設計としても知られる「CERABO KUTANI(九谷セラミック・ラボラトリー)」や、「小松市登窯展示館」を訪れてみましょう。石文化に触れるとともに、ろくろや絵付け体験でその魅力に触れることもできます。

観音下石と石材

花坂地区から南の山間部へ8kmほど入った「観音下(かながそ)石切り場」は、大正初期から近年まで採石が行われていました。ここで切り出される「観音下石」は、火山灰が地上や水中に堆積してできた堆積岩「軽石質凝灰岩(かるいしぎょうかいがん)」で、「日華石(にっかせき)」とも呼ばれ、独特のぬくもりを感じるクリーム色の石です。石質が軟らかいので加工しやすく、耐火性に優れ、湿気に強くカビが発生しにくいという特性があります。

このため、倉庫用の石材として重用され、最盛期には年間約500トンもの採掘量に達したそう。観音下石は関西や関東にも流通し、国会議事堂や、西の帝国ホテルとも呼ばれていた甲子園ホテル(現・武庫川女子大学甲子園会館)といった近代建築にも多く使用されました。もちろん、観音下町周辺の農家の倉庫や家屋の土台石などとしても観音下石は使われています。

観音下石切り場は見晴台が整備されており、採石場跡を間近で見ることができます。緑豊かな山間にあるかつての石切り場は、垂直方向に岩山から石を採掘していたため、圧巻の山壁が往時をしのばせます。垂直の石壁は高さ50m以上。ビルの高さでいうと15階に相当します。

階段を上って石壁のすぐ下まで行くと、山壁から石を切り出したのだと実感できる痕跡が目にとまるはず。それはまるで現代アートのデザインのよう。壁へと続く階段は、スコットランド出身のアーティスト、ジュリー・ブルック氏が観音下石を使って制作したアート作品「上昇(Ascending)」でもあります。

観音下石切り場では観光ボランティアガイドによる案内を受けることも可能なので、自然溢れる里山風景のなかで地球の神秘と、石と歩んだ人類の営みに触れてみてはいかがでしょう。

滝ケ原石と基礎石

そしてもう一つ、小松市南側の滝ケ原。山間の自然豊かな場所で、近年はカフェや宿泊施設などができ、地元っ子の間でも特に注目のエリアですが、ここもまた石とのかかわりが深い場所です。

滝ケ原町で産出する「滝ケ原石」は良質の緑色凝灰岩で、青白い色をしています。耐久性があって水に強いのが特徴です。江戸時代に小松城や金沢城の石垣に利用されたほどその歴史は古く、古くは江戸時代より利用された歴史を持ち、基礎石として、あるいは鳥居や灯籠、墓碑、大型の石塔などにも広く活用されています。最近では、奈良県明日香村の古墳修復時にも滝ケ原石が使われました。

滝ケ原エリアにはいくつもの石切り場跡があり、江戸後期に採掘を始めた「本山石切り場」は今なお現役。石の採掘方法は、観音下石切り場と異なり、山の中へと堀り進む「坑道掘り」という方法。石を切り出した壁は、ツルハシを使って手作業で採石したか、機械を使って採石したかで壁の表面の模様が異なり、意図して作ったアート作品のように見えます。

滝ケ原の自然豊かな里山にあるアーチ型石橋も、小松の石文化を知るスポットです。滝ケ原にはかつて11ものアーチ型石橋が宇谷川とその支流に架かっていました。その特徴のひとつに貫石(ぬきいし)構造があります。これは橋の壁石(側面)上部に方柱状の石を等間隔に突出させて地覆石(じふくいし)を支える石のこと。全国で約2000あるアーチ型石橋のなかで、この構造を採用している橋は15しか確認されておらず、そのうちの5橋がここ滝ケ原にまとまって残されているのです。

いずれの石橋も1900年代初頭に架設されたもので、それぞれに赴きがあります。例えば、「西山橋」は切り出した石を運ぶために建造され、特徴である貫石(ぬきいし)が残されています。生活道路として架設された我山(がやま)橋は、コンクリート床版がなく、当時の姿を今に伝えています。清らかな小川にかかるアーチ型石橋は、のどかな里山の風景に溶け込み、この地域のアイコンにもなっています。自然に親しみつつ、石の文化に触れるハイキングを楽しんでみましょう。

廃校となっていた那谷小学校滝ヶ原分校と滝ヶ原保育所を再利用しオープンした「里山自然学校こまつ滝ヶ原」では、300円から気軽に参加できるガイド付きツアーも実施しています(※1週間前までの要予約)。

また近年は、歴史や文化、豊かな自然に溢れた里山、滝ケ原に魅せられて、都心から移住してきた人たちも。古民家や石蔵を改装して宿泊施設やカフェ、クラフト工房、バーなどをオープンさせ、滝ケ原の魅力を共有できる、人が集う空間を提供しています。こうしたファームハウスなどに滞在して地元の人と触れ合いながらのんびりと数日滞在し、里山を楽しみつつ滝ケ原の石の文化を感じるのもおすすめです。

- 里山自然学校こまつ滝ケ原

- TAKIGAHARA FARM

- 【石川・小松市】一度は行ってみたい秘境!小松の銘石滝ヶ原石の採石現場を体感 ☆彫刻ワークショップ付きもあり☆

- 【石川・小松市】素材探求!小松の銘石、滝ヶ原石を現場から知り尽くす!

- 【石川・小松市】GEMBA特別コース|九谷焼窯元の一日陶芸体験~職人なりきりコース!

町の景観や暮らしに息づく石文化を見に行こう!

小松市内には、他にも石と深く関わりのあるいくつものスポットがあります。

滝ケ原のすぐ北、霊峰白山を信仰し自然智の教えを伝える那谷寺

小松市のから南東方面に見える霊峰白山。富士山や立山と並ぶ日本三霊山に数えられ、古くから信仰の対象でした。717年(奈良時代初期)に創建したと伝えられているのが「那谷寺(なたでら)」です。白山信仰の寺で、四季折々の自然の摂理から知恵を求める自然智(じねんち)の教えを今に伝えます。かつて岩屋寺と呼ばれていたそうで、岩山の斜面を利用して本殿(大悲閣)が建てられています。本堂から石のトンネルを通って大池へと抜けることも。辺りは紅葉の美しさでも知られ、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで1つ星の認定を受けるほどの絶景です。本殿や三重塔は国の重要文化財にも指定されています。境内を歩きながら、石のパワーと自然の安らぎを感じてみましょう。

観音下と滝が原の日華石で出来た石蔵を持つ、小さな酒蔵「東酒造」

日本酒「神泉」で知られる造り酒屋「東酒造(ひがししゅぞう)」は石造りの蔵が連なり、隣接する主屋とともに雰囲気の良い一角をなしています。東酒造は1860年創業の造り酒屋。1936年火災の被害にあった石蔵は1949年、耐火性に優れ、湿気に強い地元の観音下石などで再建しました。黄みがかった温もりのある色合いの石蔵、なかでも道具蔵の窓は洋風の意匠を取り入れ、竜虎の彫刻を施すなど、見事な装飾が施された石造りの蔵になっています。格式高い長屋門の大門や茶室は老舗の酒蔵らしい空間です。2009年には石蔵など12棟が国登録の有形文化財となりました。

石蔵を含む酒蔵見学と試飲がセットになった見学ツアーも実施しているので(※要予約)、優美な石造りに触れながら、国内外のアワードでも高評価を得ている地酒を嗜んでみましょう。

「こまつの石文化」を巡る旅いかがでしたか? 紐解いてみると、地質的な学び以上に、石と人類との歩みは深く、歴史的・文化的にも人類の発展において石が身近で、そして欠かせないものであったということに気づかされます。小松市内を「石」をキーワードに巡ることは、そんな人類の歩みと地球の成り立ちを辿る旅でもあります。

小松城跡(芦城公園)にある小松市立博物館では、小松市の石文化を含む、歴史、文化、芸術を分かりやすくまとめ展示しています。見どころを巡るまち歩きの途中に、ぜひこちらにも立ち寄ってみましょう。

取材協力:小松市交流推進部観光交流課