熊本県人吉市・球磨郡 × 酒蔵ツーリズム

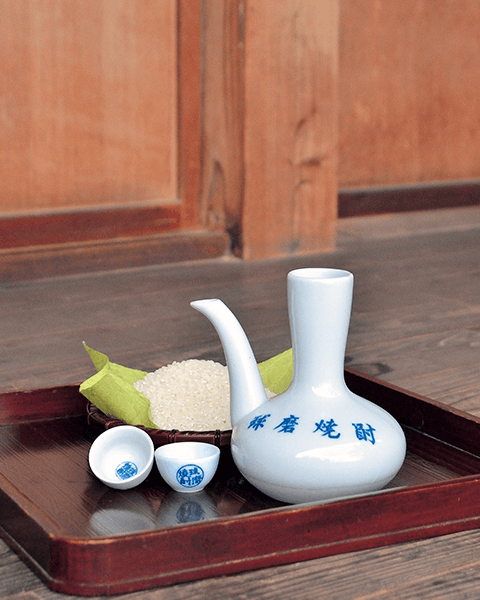

南九州の隠れ里で育まれた「球磨焼酎」を訪ねる旅

豊かな自然、美しい仏像群、温泉、風水、そして美味い米焼酎がある山里

更新日:

九州山地に囲まれた盆地で守られた、相良700年の文化

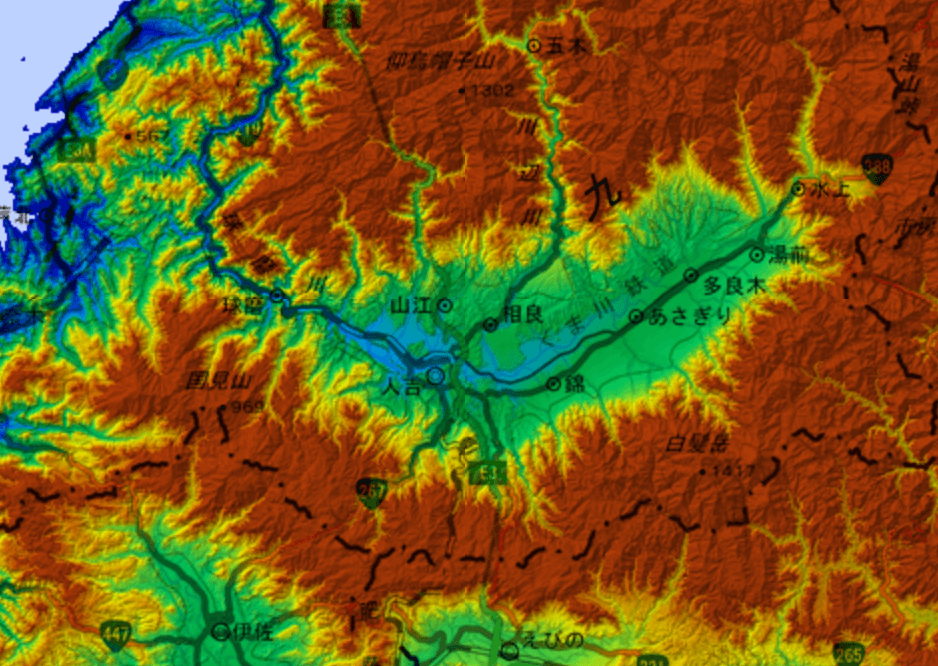

熊本県南部に位置する人吉・球磨地方は、鹿児島県と宮崎県に接し、ちょうど南九州の中央部に位置します。九州山地をはじめ1000メートル級の険しい山々に四方を囲まれ、日本三大急流のひとつ球磨川の上流域に開けた人吉盆地には、人吉市と球磨郡の合計10市町村が連なります。

この地は、かつて鎌倉時代初期、幕府の命を受けてこの地の領主となった相良(さがら)氏によって治められていた場所。険峻な山々に囲まれていたことで、外敵に攻め入られることなく、自然の恵みを余すことなく享受しながら、明治維新までの700年もの長い間、豊かな治世が続きました。同じ領主が、これほど長期に渡り同じ地域を統治した例は全国的にも珍しいことで、これは相良氏が旧来の豪族たちが築いた文化を一掃せず、寛容に受け入れたことが関係しています。相良氏は、独自性を貫く土地柄と、個性の強い民衆に寄り添い、この地を治める以前から根付いていた彼らの信仰を認め、既に存在していた寺社仏閣、球磨神楽などの伝統文化を手厚く保護しました。他地域からの文化や新しい技術を導入するとともに、娯楽を認めたり――、年貢として納める貴重な米を原料として米焼酎を生産することができたのも、江戸時代には2万2000石の人吉藩となったこの土地の豊かさと、相良氏による寛容さがあったためです。

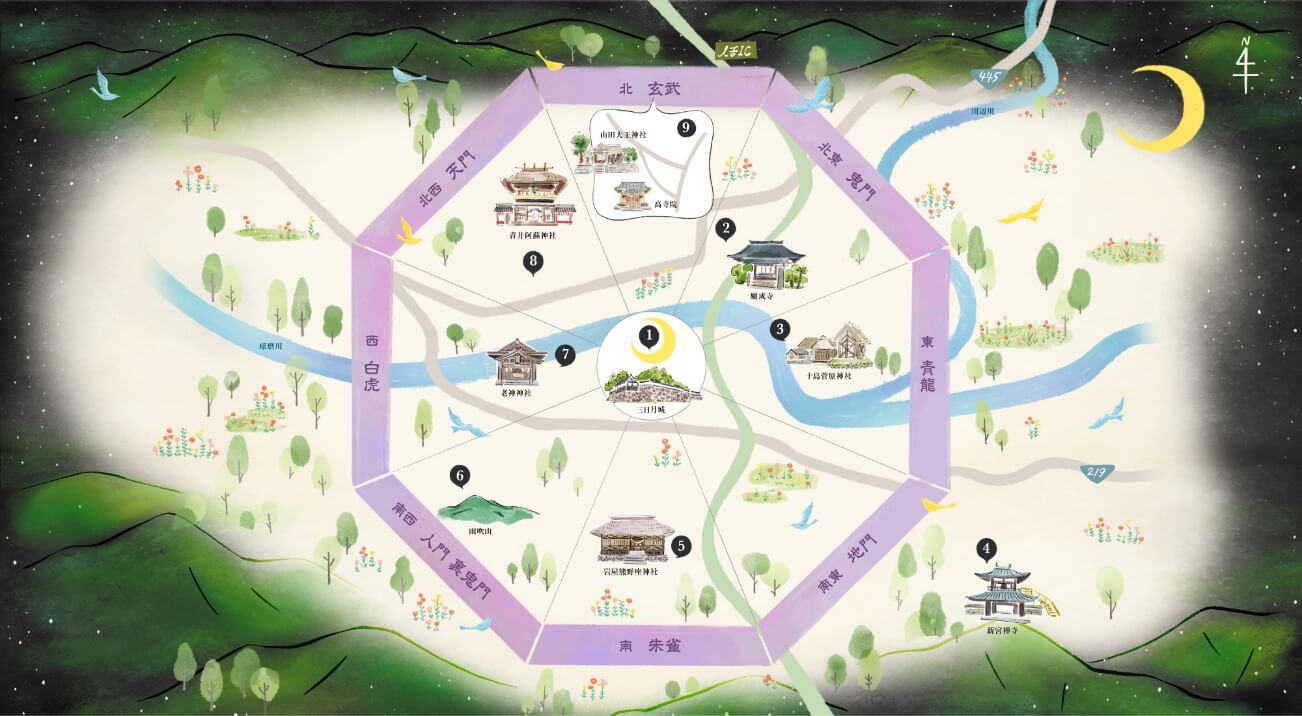

そんな相良氏が領主を務めた人吉盆地は、別名で「三日月盆地」とも呼ばれています。これは人吉球磨地方を見下ろすと盆地が三日月形をしているから。

さらに相良氏がこの地に入り、1199年に人吉城を築城する際、三日月模様のある石が出土しました。風水の考えで、三日月の満ち欠けは再生の”気”(エネルギー)を生むと考えられており、祈りの象徴。相良家の歴代当主たちは、この三日月石を霊石として居城の本丸に祀り、祈りを捧げてきました。このことから、長きにわたり人吉城は「三日月城」とも呼ばれてきました。

人吉・球磨の町を歩いていると、あちこちで三日月模様を目にするのはそのため。三日月はこの地域にとって象徴的なモチーフなのです。

豊かな自然に囲まれる人吉盆地の真ん中を東西に貫く球磨川は、三日月型の盆地や地域を守る多数の寺社などから強いエネルギーをもらいながら流れます。球磨焼酎は、多くの気を運ぶ球磨川の水によって育まれた良質な米と地下水を原料として生み出されるお酒。世界ブランドとしての品質だけでなく、この土地が持つ特別な運気もつまった球磨焼酎の魅力について、まずは探ってみましょう。

焼酎ビギナーのための基礎知識と米由来の球磨焼酎

その前に、焼酎について簡単におさらいを。焼酎といえば、何といってもヘルシーなお酒として人気です。ビールや日本酒が麦や米を酵母の力でアルコール発酵させて造る「醸造酒」であるのに対し、焼酎はウィスキーやブランデー、ジンなどと同じく、穀物や果物の原料を発酵させた醸造酒をもとに、蒸留という工程を経た「蒸留酒」です。蒸留とは、液体を蒸発させてできた気体を冷やし、再び液体に戻す作業のこと。この工程を経ることで、純度の高いアルコール液を取り出すとともに、原料由来の糖質・プリン体などを排除することができます。

本格焼酎の9割以上は九州で生産されていますが、人吉盆地をぐるりと囲い、北は大分まで伸びる九州山地が、概ね九州における日本酒と焼酎の境と言われています。温暖な南九州では、山田錦、五百万石といった美味しい日本酒を作るのに不可欠な酒造好適米の栽培が難しいためです。暖かい地域で栽培される米にはアミノ酸が多く含まれ、芳醇で甘みの強い酒感のある味を出すことはできるものの、辛口淡麗のキレのある味を出すことができません。代わりに栽培が盛んなサツマイモ、麦といった穀物を使い、大陸から伝わった蒸留酒の技術をもとに、焼酎づくりが盛んになったのです。

一方、日本酒と焼酎生産との境界線の真上に位置する人吉・球磨地方は、500年前の室町時代から、米を原料とした米焼酎を生産してきました。盆地特有の寒暖差の激しい気候は米作りに適し、冬の冷え込みは酒造りの発酵や貯蔵にも有利でした。さらに人吉盆地の中央を貫く球磨川に注ぐ地下水は、大阿蘇の火山岩による伏流水。軟水質の豊かな名水が、酒の仕込み水として使われます。相良家による安定かつ寛容な治世も手伝い、清酒でない米を使った球磨焼酎が独自発展したのです。

国税庁の「酒類製造業及び酒類卸売業の概況(令和3年調査分)」によると、全焼酎の約44.6%が麦焼酎で、次いで41.8%が芋焼酎。球磨焼酎の原材料である米のシェアはわずか4.4%。米焼酎はとても希少なお酒です。

2005年、球磨焼酎は英国のスコッチウィスキー、フランスのボルドーワインのように、世界貿易機関(WTO)によって産地呼称が認められ、国際的に保護された焼酎ブランドとなりました。これにより、米のみを原料とし、人吉球磨地域の地下水で醪(もろみ)を仕込み、蒸留から瓶詰めまで全て工程をこの地域で行うなどの条件をクリアした焼酎のみが、「球磨焼酎」と名乗ることができます。近年では、世界的なコンテストでの受賞も相次ぎ、国際的にもその知名度が高まりつつあります。

個性豊かな球磨焼酎の世界、4つのタイプを学ぼう

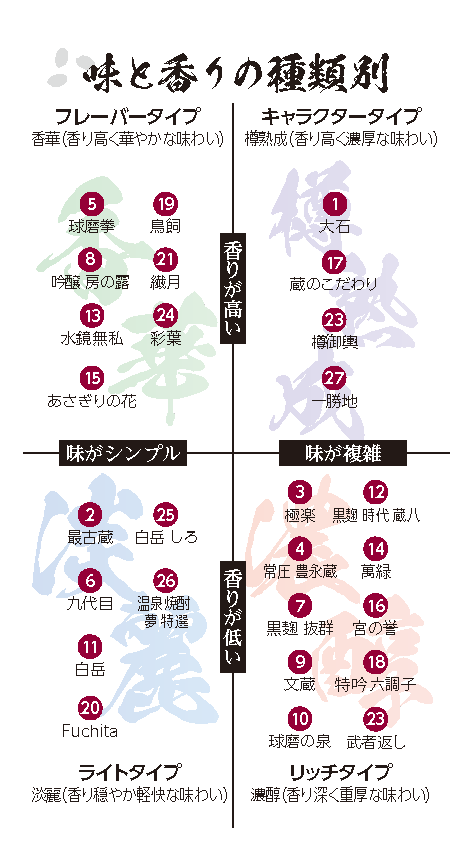

ここからは焼酎の楽しみ方を簡単にご紹介。焼酎の味は、原材料はもちろん、蒸留方法、熟成方法、ブレンドなどによって多彩なバリエーションが提供されますが、「味」と「香り」の特徴をもとに、大きく4つに分類できます。

果物や花のような香り高く華やかながら、爽やかなすがすがしい味わいの「フレーバータイプ(香華)」は近年人気のタイプで、さまざまな銘柄が開発されています。軽快な香味が特徴で、すっきり癖がなく飲みやすい「ライトタイプ(淡麗)」は、飲み方を選ばずカジュアルに楽しめる普段飲みに適したカテゴリー。伝統的な製法で醸され、深い香りとコクのあり「リッチタイプ(濃醇)」は、焼酎の醍醐味を感じることができる芳醇な味わいです。そして特別な製法を取り入れたり、熟成させたり、樫樽で貯蔵したりすることで重厚な香味が特徴の「キャラクタータイプ(個性的)」は、通好みの変態タイプ。

タイプごとに、おすすめの飲み方も異なります。例えば、「ライトタイプ」はロックやソーダ割りでスッキリと。華やかな「フレーバータイプ」であれば、ロックやソーダ割りはもちろん、柑橘系カクテルにするのもおすすめ。「リッチタイプ」はお湯割りやお燗で芳醇な香りを楽しみましょう。個性派の「キャラクタータイプ」はストレートで複雑な味わいをしっかり舌の上で転がせて飲むのがおすすめ。

焼酎ビギナーでもこの分類と特徴を知るだけで、一気に焼酎の世界が広がるので、まずは気になるタイプをチェックしてみましょう!

より詳細な味のタイプ別の飲み方や相性の良い料理、該当する球磨焼酎の銘柄については、球磨焼酎酒造組合のサイトで確認を。タイプを知って好みの球磨焼酎を探しましょう。

球磨焼酎の生産地を訪ね、飲んで体験して楽しむ

球磨焼酎の蔵元は、現在27あり、いずれも球磨川沿いに点在しています。昔ながらの蔵のしきたりを守り、伝統と格式を重んじる蔵元が多く、「球磨焼酎500年」というこの土地の誇りがそれぞれの蔵元で息づき、独自の焼酎を作り出しています。

人吉球磨地方に足を運び、間近に球磨焼酎造りを見学すれば、この地域の風土を色濃く反映した球磨焼酎の、あるいは蔵ごとのこだわりに触れることができます。球磨川の流れに沿い東西約25kmに渡り点在する蔵元のうち、半数以上が酒蔵の開放を行っています。甕や貯蔵タンクの並ぶ蔵の見学や試飲などが楽しめます。

- 球磨焼酎蔵元巡りマップ ※見学可能な蔵元、営業日、事前予約の必要についてご確認いただけます

酒蔵巡りの際におすすめなのが、御朱印帳ならぬ「蔵印帳(くらいんちょう)」! 対象の酒蔵で、蔵元ラベルと共にスタンプが押してもらえるもので、球磨焼酎蔵ツーリズム協議会事務局(球磨焼酎専門店「一期屋」内)や対象の蔵元にて購入できます。

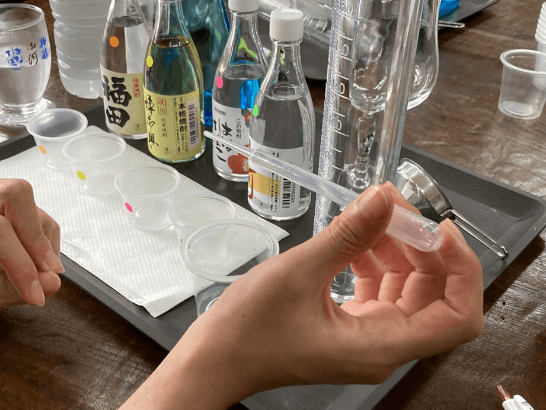

また、球磨焼酎蔵ツーリズム協議会では、より深く球磨焼酎の魅力を学べる蔵元提供の体験プログラムのオンライン予約も行っています。4タイプの焼酎の飲み比べや、仕込み体験、オリジナル焼酎ラベルの作成までその内容は様々ですが、特におすすめは自分だけのブレンド焼酎が作れる体験! 杜氏にレクチャーを受けながら、自分好みの焼酎づくりに挑戦し、出来上がった焼酎はお土産として持ち帰ることができます。蔵見学や体験は、時期や曜日が限定されていたり、事前予約が必要な蔵元もあるので事前に確認をしてから伺いましょう。また、20歳未満の方、車を運転される方は試飲を伴う体験はできません。

ここでは、見学可能ないくつかの酒蔵と、そこでの体験をご紹介します。

六調子酒造(あさぎり町)

蔵元こだわりのラベルが目をひく「六調子(ろくちょうし)酒造」は、常圧蒸留の長期貯蔵熟成にこだわった焼酎を生産しています。24時間体制で厳格な温度管理を行っており、焼酎の製造場や樽がずらりと並ぶ貯蔵室を見学したり、熟成酒の楽しみ方について教えてもらったり、ワイングラスに注いだ熟成焼酎の香りや風味を楽しんだりできます。

福田酒造(人吉市)

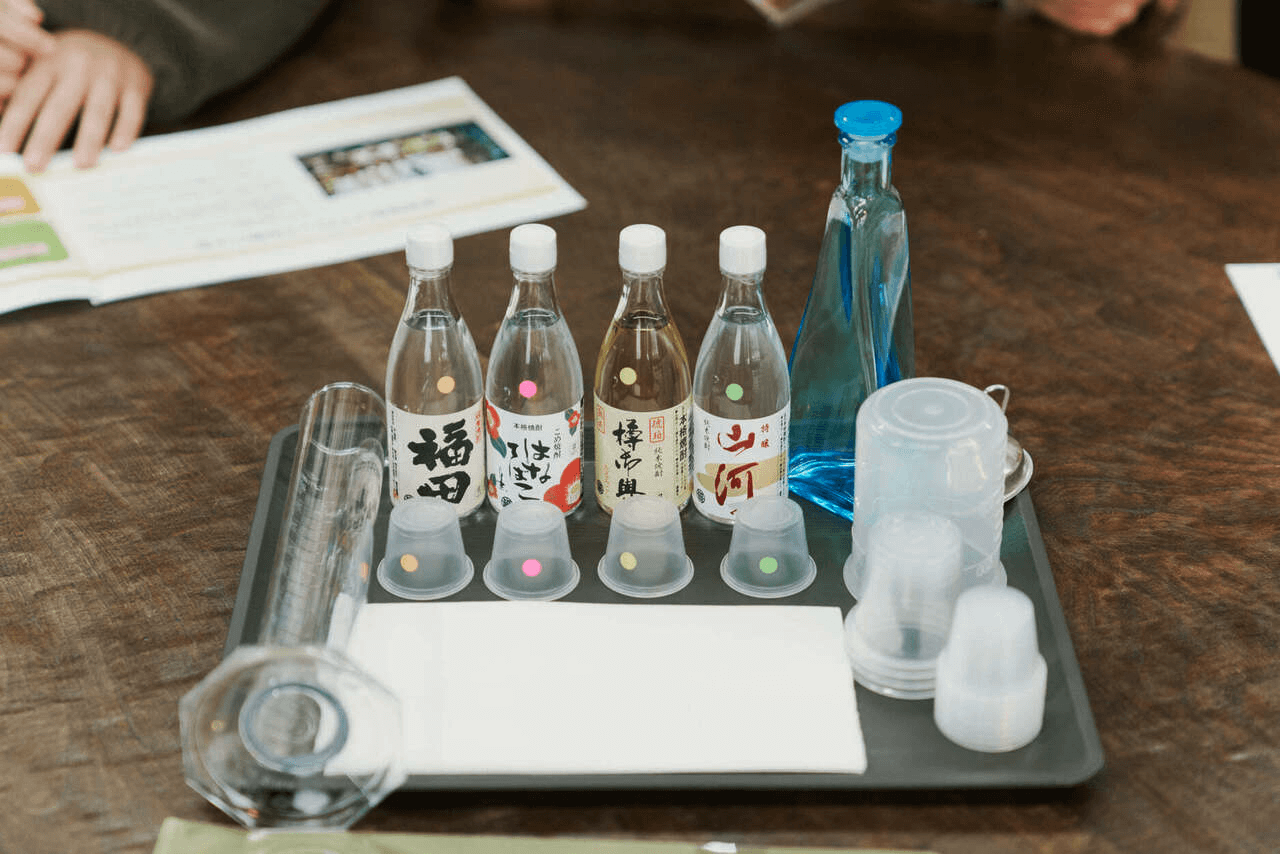

500年の伝統を受け継ぎ、昔ながらの蔵のしきたりを忠実に守り続けている老舗の「福田酒造」。蔵見学とともに、異なる4タイプ焼酎を自分好みにブレンドするマイブレンド焼酎体験ができます。それぞれの焼酎をテイスティングしながらブレンドして、水色の素敵なドレス瓶に詰めて、オリジナルラベルを貼って持ち帰ることができます。

深野酒造(人吉市)

昔ながらの甕(かめ)仕込みにこだわる「深野酒造」では、甕貯蔵古酒の特別な飲み比べ体験や本格的な焼酎仕込み体験にも挑戦できます。仕込み体験は、秋から年末にかけての仕込み日に限定した、最大4人までの少人数で、球磨焼酎の伝統的な一次仕込みを体験。蔵内の見学とともに、焼酎造りの工程などの説明を受けるなど、球磨焼酎をより深く知ることができます。

常楽酒造(錦町)

大正元年の創業以来、伝統的な製法を守りながら、原料・品質にこだわった焼酎造りを行っている「常楽(じょうらく)酒造」。樫樽、シェリー樽などの材質にもこだわった樽貯蔵で、焼酎原酒を長期熟成しています。地元錦町産・熊本県産の新鮮なフルーツを使った豊富なリキュールも特徴で、柑橘類などのフルーツリキュールの飲み比べ体験が楽しめます。蔵見学もプランに含まれており、飲み比べ体験したリキュールは持ち帰ることができます。

髙橋酒造(人吉市)

「白岳」や「白岳しろ」など、全国的なブランドを持つ酒蔵としても有名な高橋酒造。酒蔵の隣に建つ、球磨焼酎ミュージアム「白岳伝承蔵」では、焼酎の歴史・文化や製造工程の展示や、試飲が行われています。体験プログラムは、白岳伝承蔵の無料試飲では普段提供されていないプレミアム焼酎各種の有料試飲体験。蔵限定のお土産付きです。

球磨焼酎専門店「一期屋」(人吉市)

時間がない人におすすめなのが、1カ所で球磨焼酎の魅力に迫れる、人吉駅から徒歩15分、老神神社近くの球磨焼酎専門店「一期屋(いちごや)」。球磨焼酎案内人の資格を持つスタッフが常駐し、球磨焼酎の味や料理とのペアリングなどの質問に答えてくれます。27全ての蔵元の焼酎を取り揃えていており、ここだけで“蔵元めぐり”ができるほど。有料の飲み比べやワンショットずつのお手頃試飲などを提供しているほか、100mL単位での量り売りも行っており、好きな球磨焼酎を少しずつ購入することも。お土産選びにも最適です。

球磨焼酎を、五感でもっと楽しむ

球磨焼酎はお酒単体での愉しみはもちろんですが、合わせる食事を考えたり、酒器など球磨焼酎を取り巻く文化を知り体験することで、よりその魅力に迫ることができます。

食事に合う米焼酎だから、ペアリングを存分に楽しむ

人吉球磨地方の風土が育んだ球磨焼酎は、地域ならではの料理と一緒に楽しみたいところ。日本一の水質を誇る清流、川辺川などで獲れる鮎の塩焼きや甘露煮、鰻のかば焼きなどは、当然、球磨焼酎によく合う一品。また、地理的に薩摩(鹿児島)に近いため、さつま揚げや、猪肉などのジビエに合わせて楽しむのもおすすめ。「白米に合うものならなんにでも合う」という球磨焼酎なので、お土産に購入した球磨焼酎の自宅での日常飲みには、ご飯の上にのせるふりかけを選ぶように、焼酎の4タイプの味を意識しながら、酒のアテをあれこれ試してみましょう。

球磨焼酎の伝統酒器「ガラチョク」

球磨焼酎を嗜む際欠かせないのが、独特の形をした伝統の酒器ガラチョクで、古くからこの地方でのみ使われてきました。酒器であるガラの底の部分が素焼きになっていて、直接五徳の火にかけることができます。ガラは二合五勺(約0.45L)入る大きさで、チョクは清酒の盃(さかづき)よりも小さなお猪口。地元の居酒屋で焼酎や燗ロックを頼む際にお目にかかれるほか、酒蔵の併設ショップや土産物店でお購入することもできます。

氷にアツアツの球磨焼酎の熱燗を注ぐ「燗ロック」

そして、ガラチョクといえばぜひ試してほしい飲み方が「燗ロック」! あまり聞きなれないかもしれませんが、ガラに球磨焼酎を入れて、直接火にかけ温めます。グラスには氷をたっぷりと入れて、氷の上から燗の熱い焼酎をゆっくりと注ぎます。お燗にした球磨焼酎は香味が豊かになり、同時に冷えることでキリッとした飲みやすい一杯が楽しめます。ガラチョクを置いた地元の居酒屋でリクエストしてみましょう。

ガラチョク傍らに、じゃんけんの原型「球磨拳遊び」

ガラチョクのある宴席では、座興としてじゃんけんの原型とも言われる球磨拳(くまけん)に興じてみてはいかが? 球磨拳は、片手で0~5までの形を作って同時に出し優劣を競う遊戯で、数字が”一つ” 多い方が勝ち。例えば1は0に勝ち、2は1に勝つ。ただし0は5に勝ち、それ以外は無勝負(あいこ)です。負けたらチョク1杯の焼酎を飲むのがルール。江戸時代の参勤交代の際、相良家の江戸屋敷にて家来が興じていたと伝えられています。

酒蔵巡りと一緒に楽しみたい、球磨川沿線の豊かな恵みと文化

球磨焼酎を楽しむ旅で一緒に楽しみたいのが、「相良700年」と呼ばれる日本遺産にも登録されている、人吉・球磨エリアの豊かな文化です。

全国的にも異例、美しく神秘的な仏像群が密集する仏の里

鎌倉時代に相良氏が領主となる以前、山脈と川に囲まれ、閉鎖された空間で均衡状態を保っていたこの地の領主たちは、寺院を造り仏像をつくることで、お互いに力を誇示しあったといいます。その後、この地を統治した相良氏は、それ以前から根付いていた信仰や伝統文化、既に存在していた神社・仏閣を破壊することなく保護しました。

そのため、人吉球磨地方には山間の狭い地域としては考えられないほどの建築物や仏像など、貴重な美術が多く残されています。1875(明治8)年の調査では、道の脇や田んぼの中、あるいは林の中にひっそりと建っているものなど、大小541箇所のお堂が見つかったといいます。至る所に阿弥陀堂、薬師堂、観音堂など多くの仏が祀られ、特に平安時代の仏神は約80点も残されています。平安期の仏像がこれだけ多く一地域に集中しているのは全国的にも異例の数量です。濃密な信仰の里は、今なお住民らによって大切に守られ、心と身体を浄化してくれる球磨焼酎を神前にお供えしています。

「相良三十三観音」は、江戸時代、人吉球磨の100カ所をこえる観音堂のなかから、33カ所を選定し巡礼の地とされたものです。33カ所、35つのお堂(22番と24番の札所が、それぞれ2堂)に観音様が祀られ、基本的にはいつでも無料で寺社仏閣を訪ねることができます。ただし、観音像は通年開帳されていないものが多く、すべての仏像を見るには、年2回、春と秋のお彼岸の時期に、約1週間に渡って一斉開帳されるタイミングをお見逃しなく。普段見ることができない貴重な仏像群を目にすることができます。各市町村の観光案内所では、案内マップの配布を行っているほか、御宝印帳も販売しています。

三日月城を中心とした、風水設計の城下町歩き

三日月城と呼ばれた人吉城を中心とした人吉の城下町のユニークな特徴の一つが、戦国時代、風水を強く意識した都市設計が行われたことです。もともと風水の思想の中で、良い”気”が集まるのに最適な場所は盆地とされ、三日月の形をした人吉盆地は、聖なる空間として強い気(エネルギー)が溜められているとされてきました。相良氏は「俗」と「聖」の域を分ける結界を作り、その中心部に人吉城を築きました。風水の結界思想において、方角はとても重要な意味を持ちます。そのため、城の北東にあたる「鬼門」には菩提寺である願成寺(がんじょうじ)を配し、城の北西「天門」を守るのは青井阿蘇神社、南西「裏鬼門」に永国寺、西の「青龍」には老神(おいがみ)神社、東の「白虎」には十島菅原(としますがわら)神社を配置するとともに、建築デザインにも風水を取り入れました。

江戸時代の2度の大火により城は焼失し、現在城跡は「人吉城公園」として整備されています。城を守る役割を果たした、青井阿蘇神社のほか、風水に則った都市設計は今もその時のままの方角に残っており、地図を片手に、人吉の町の至る所に散りばめられた三日月マークを見つけながら、風水都市を歩くのも楽しいひとときです。

大正~昭和初期の面影が残る「美人の湯」人吉温泉

旅で疲れた身体は「美人の湯」と名高い人吉温泉に癒してもらいましょう。球磨川沿いには約50もの源泉が点在し、温泉宿はもちろん、日帰り温泉が楽しめるレトロ感たっぷりの公衆浴場などで美人の湯を堪能できます。室町時代に相良のお殿様が湯治したとの記録が古文書にも残されているなど、約500年の歴史ある温泉は、泉質は弱アルカリ単純泉とナトリウム炭酸水素温泉で、やわらかくぬるぬるしたお湯が特徴。温度は40~45度程度、無色透明、無味無臭です。人吉市内だけでも公衆浴場が20カ所以上。その多くは創業当時の姿を保ち、暖簾をくぐれば番台があり、大正後期~昭和初期の面影が残る懐かしい銭湯です。旅の疲れを癒しに、湯めぐりもお忘れなく。

令和2年7月豪雨災害を乗り越えて

豊かな自然と文化を育み、焼酎造りにも欠かせない存在の球磨川ですが、最近では令和2年(2020年)7月豪雨による氾濫被害が記憶に新しいという方も多いのではないでしょうか。球磨川の北側を中心に大きな被害が出て、球磨焼酎の9蔵も被害を受けました。特に、人吉市の渕田酒造場、大和一酒造元、球磨村の渕田酒造本店の3蔵は壊滅的被害がありました。2023年9月現在、渕田酒造場は再開へ向けた取り組みが続いていますが、大和一酒造元は完全復活を遂げ、渕田酒造本店は工事が終わり冬からいよいよ仕込みが始まります。被害を受けた蔵元を支援するために発売された、複数の蔵元による球磨焼酎統一ラベル「Reborn 人吉球磨」は復興の象徴の一つ。再生の願いがこめられ、売り上げの一部は被害を受けた蔵元の再建や観光施設の復興支援に使われます。

なお、交通も一部区間で未だ復旧途中です。球磨川渓流沿いに走る「くま川鉄道」は、始発の人吉温泉駅から3駅先の肥後西村駅間が現在も代替バスで運行されており(日曜・祝日は運休)、2025年中の全線復旧を目指しています。国道219号などの道路も一部区間で通行止めが続いているので、訪れる前には最新の交通状況のチェックをお忘れなく。

.jpg)

完全復興への取り組みは今なお続いていますが、豊かな自然、城下町、美味しい米に焼酎、仏教文化や温泉など、球磨の魅力は脈々と受け継がれています。三日月の大地に宿るパワーも感じられる南熊本の知られざる隠れ里・人吉球磨――、この地でつくられる国際ブランド・球磨焼酎とそれを育くんだ豊かな自然と文化を訪ねに出かけてみませんか。

取材協力: 球磨焼酎蔵ツーリズム協議会

.jpg)